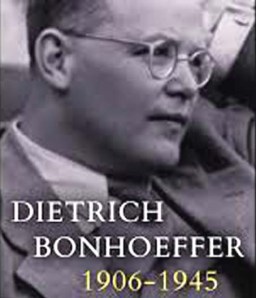

(Seguimos publicando, parte por parte, el libro de Bonhoeffer, “El Precio de la Gracia”).

De click en los enlaces para ir a la ← parte 15, o puede ir al inicio de la serie.

II LA IGLESIA DE JESUCRISTO Y EL SEGUIMIENTO

1 Cuestiones preliminares

Jesús estaba corporalmente presente, con su palabra, ante sus primeros discípulos. Pero este Jesús murió y resucitó. ¿Cómo llega hoy a nosotros su llamada al seguimiento? Jesús no pasa ya corporal mente ante nosotros, como pasó ante Leví, el publicano, para decirnos: «¡Sígueme!». Aunque en mi corazón esté dispuesto a oír, a abandonarlo todo y seguirle, ¿qué me da derecho a ello? Lo que para aquellos hombres resultaba tan inequívoco constituye para mí una decisión sumamente dudosa e incontrolable.

Por ejemplo, ¿cómo podría aplicarme la llamada dirigida al publicano? ¿No habló Jesús de forma completamente diferente a otros hombres en otras ocasiones? ¿Amó menos que a sus discípulos al paralítico al que perdonó los pecados y sanó, o a Lázaro, al que resucitó? Sin embargo, no les llamó a abandonar su profesión para seguirle; los dejó en su lugar, en su familia, en su trabajo. ¿Quién soy yo para ofrecerme a realizar algo desacostumbrado, extraordinario? ¿Quién me dice, y quién dice a los otros, que no actúo por propia autoridad, por propio fanatismo? Y esto no sería precisamente seguimiento.

Todas estas preguntas son falsas; al proponerlas, lo único que hacemos es situarnos fuera de la presencia viva de Cristo. Estas preguntas no cuentan con el hecho de que Jesucristo no está muerto, sino que vive hoy y continúa hablándonos por el testimonio de la Escritura. Él sigue presente hoy entre nosotros, corporalmente y con su palabra.

Si queremos escuchar su llamada al seguimiento debemos oírlo allí mismo donde él se encuentra. La llamada de Jesucristo resuena en la Iglesia por su palabra y los sacramentos. La predicación y el sacramento de la Iglesia son el lugar de la presencia de Jesucristo. Si quieres oír la llamada de Jesús al seguimiento no necesitas para ello una revelación especial. Escucha la predicación y recibe los sacramentos. Escucha el Evangelio del Señor crucificado y resucitado. En él se encuentra todo entero aquel que trató con los discípulos. Sí, se halla aquí como el transfigurado, el vencedor, el viviente. Nadie más que él puede llamar al seguimiento. Ahora bien, dado que en el seguimiento nunca se trata esencialmente de decidirse en favor o en contra de tal o cual acción, sino siempre y exclusivamente de decidirse en favor o en contra de Jesucristo, la situación no era más sencilla para el discípulo o el publicano, a los que él llamaba, que para nosotros hoy día.

La obediencia de estos primeros llamados era seguimiento porque ellos reconocían a Cristo en aquel que les llamaba. Pero tanto allí como aquí es el Cristo oculto quien llama. La llamada, en sí, es equívoca. Todo depende del que llama. Pero Cristo sólo es reconocido en la fe. Y esto es válido para los hombres de aquel tiempo igual que para nosotros. Ellos veían al rabino, al obrador de milagros y creían en Cristo. Nosotros oímos la palabra y creemos en Cristo.

Pero la ventaja de estos primeros discípulos ¿no consistía en que, una vez reconocido Cristo, recibían su mandamiento de forma inequívoca y aprendían de su boca lo que debían hacer, mientras nosotros estamos abandonados en este punto decisivo de la obediencia cristiana? ¿No nos habla el mismo Cristo de forma diferente a la que hablaba a aquellos hombres? Si esto fuera cierto, nos encontraríamos indudablemente en una situación desesperada. Pero no es verdad. Cristo no nos habla de forma diferente a la que habló en aquel tiempo. Las cosas no sucedieron a los primeros discípulos de Jesús de tal modo que primero reconocieron en él al Cristo y después recibieron sus mandamientos. Más bien, sólo le reconocieron por su palabra y su precepto. Creyeron en su palabra y en su mandamiento y reconocieron en él al Cristo. Para los discípulos no hubo conocimiento de Cristo fuera de su clara palabra.

A la inversa, había que mantener que el verdadero reconocimiento de Jesús como el Cristo englobaba simultáneamente el reconocimiento de su voluntad. El conocimiento de la persona de Jesucristo no quitaba al discípulo la certeza de su acción, sino que se la daba. No existe ninguna otra manera de conocer a Cristo.

Si Cristo es el Señor que reina sobre mi vida, al encontrarme con él conozco la palabra que me dirige, y esto es tan cierto como el hecho de que no puedo conocerlo realmente más que por su clara palabra y sus mandamientos. La objeción de que nuestra desgracia consiste en que ciertamente querríamos conocer a Cristo y creer en él, pero no podemos conocer su voluntad, se basa en un conocimiento vago y erróneo de Cristo. Conocer a Cristo significa reconocerle, a través de su palabra, como Señor y salvador de mi vida. Y esto implica el conocimiento de la palabra viva que me dirige.

Si decimos, por último, que el mandamiento era claro para los discípulos, mientras que nosotros debemos decidir cuál de sus palabras se nos dirige, nos equivocamos una vez más sobre la situación de los discípulos y sobre la nuestra. El mandamiento de Jesús siempre tiene por fin exigir la fe que proviene de un corazón indiviso, exigir el amor a Dios y al prójimo con todo el corazón y toda el alma. Sólo en esto era claro el mandamiento. Todo intento de poner en práctica el mandamiento de Jesús sin entenderlo de este modo constituiría de nuevo una falsa interpretación y un acto de desobediencia a la palabra de Jesús.

Mas, por otra parte, no se nos niega el conocimiento del precepto concreto. Al contrario, en toda palabra predicada, por medio de la cual escuchamos a Cristo, se nos dice claramente: Sabes que sólo puedes cumplirla mediante la fe en Jesucristo. Así pues, se nos ha conservado íntegramente el don de Jesús a sus discípulos; incluso podemos decir que ahora está más cerca de nosotros, por el hecho de la marcha de Jesús, porque conocemos su transfiguración y se nos ha enviado el Espíritu santo.

Con esto queda claro que no podemos utilizar la historia de la vocación de los discípulos en contra de otras narraciones. Nunca se pretende que nosotros nos identifiquemos con los discípulos o con otros personajes del Nuevo Testamento; se trata únicamente de identificarnos con Jesucristo y su llamada, entonces y ahora. Y su palabra es la misma, bien haya resonado en su vida terrenal o en nuestros días, bien se haya dirigido a los discípulos o al paralítico. Tanto aquí como allí se trata de la llamada de su gracia a entrar en su Reino, a situarnos bajo su soberanía. La pregunta de si debo compararme al discípulo o al paralítico está planteada de una forma peligrosamente falsa. No tengo que compararme en nada con ninguno de los dos. Lo que debo hacer es escuchar y cumplir la palabra y la voluntad de Cristo tal como las recibo en estos dos testimonios.

La Escritura no nos presenta una serie de tipos cristianos a los que habríamos de asimilarnos según nuestra propia elección, sino que en cada línea nos predica al único Jesucristo. Sólo debo escucharle a él. Él es en todas partes el mismo y el único.

A la pregunta sobre dónde podemos oír nosotros, los hombres de hoy, la llamada de Jesús al seguimiento, sólo puede respondérsele: ¡escucha la predicación, recibe los sacramentos, escúchale en ellos y oirás su llamada!

2 El bautismo

La noción de seguimiento, que en los sinópticos podía expresar casi todo el contenido y extensión de las relaciones del discípulo con Jesucristo, pasa claramente en Pablo a segundo plano. Pablo no nos anuncia ante todo la historia del Señor durante los días de su vida terrestre, sino la presencia del resucitado y glorificado, y su obra en nosotros. Para esto necesita una serie nueva y peculiar de conceptos, que brotan de lo que el objeto tiene de particular y tiende hacia lo que hay de común en la predicación del único Señor, que vivió, murió y resucitó. Al testimonio completo sobre Cristo corresponde un conjunto múltiple de conceptos. Y es necesario que la terminología de Pablo confirme la de los sinópticos, y viceversa. Ninguna de ellas tiene ventaja sobre la otra, porque no somos «ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, ni de otro cristiano», sino que ponemos nuestra fe en la unidad del testimonio que la Escritura da sobre Cristo. Destruiríamos la unidad de la Escritura si dijéramos que Pablo anuncia al Cristo que aún está presente en nosotros, mientras que el testimonio de los sinópticos nos habla de una presencia de Cristo que ya no conocemos.

Tal modo de hablar aparece en amplios ambientes como expresión de un pensamiento histórico-reformado, pero en realidad es lo contrario: un ensueño extremadamente peligroso. ¿Quién nos dice que aún tenemos la presencia de Cristo tal como nos la anuncia Pablo? ¿Quién nos lo afirma sino la Escritura? ¿O deberíamos hablar aquí de una experiencia libre de la presencia y de la realidad de Cristo, experiencia que no estaría vinculada a la Escritura? Pero si la Escritura es la única que nos da testimonio de la presencia de Cristo, lo hace precisamente como un todo y, al mismo tiempo, como la misma Escritura que nos testimonia la presencia del Jesucristo sinóptico.

El Cristo de los sinópticos no está más cerca ni más lejos de nosotros que el Cristo paulino. El Cristo que está presente a nosotros es aquel del que da testimonio toda la Escritura. Es el encarnado, crucificado, resucitado y glorificado; sale a nuestro encuentro en su palabra. La terminología diferente con la que los sinópticos y Pablo transmiten este testimonio no perjudica en nada a la unidad del testimonio escriturario1.

En Pablo, la llamada al seguimiento y su puesta en práctica tienen su correspondencia en el bautismo.

El bautismo no es una oferta del hombre, sino un ofrecimiento de Jesucristo. Sólo se funda en la voluntad llena de gracia de Jesucristo, que nos llama. El bautismo consiste en ser bautizados, en recibir la llamada de Cristo. Por él, el hombre se convierte en propiedad de Cristo. El nombre de Jesucristo es pronunciado sobre el que se bautiza y, con ello, es hecho partícipe de este nombre, es bautizado «en Jesucristo» (έλε: Rom 6, 3; Gal 3, 27; Mt 28, 19).

Desde entonces pertenece a Jesucristo. Es arrancado de la soberanía del mundo y se convierte en propiedad del Señor.

De este modo, el bautismo significa una ruptura. Cristo penetra en el interior del poderío satánico y pone su mano sobre los suyos, crea su comunidad. Así, pasado y futuro quedan separados uno del otro. Lo antiguo ha pasado, todo se ha hecho nuevo. La ruptura no se produce porque un hombre haga saltar sus cadenas en un deseo inextinguible de encontrar un orden nuevo y libre para su vida y para las cosas. Es el mismo Cristo, mucho antes de esto, quien ha realizado la ruptura. Por el bautismo, esta ruptura se realiza igualmente en mi vida. El carácter inmediato de mis relaciones con las realidades de este mundo queda anulado porque Cristo, el mediador y Señor, se ha interpuesto entre ellas y yo. Quien ha sido bautizado no pertenece ya al mundo, no le sirve, no le está sometido. Únicamente pertenece a Cristo y su comportamiento frente al mundo sólo está determinado por el Señor.

La ruptura con el mundo es total. Exige y lleva a cabo la muerte del hombre2. En el bautismo, el hombre muere con su viejo mundo. Esta muerte, en el sentido más estricto, debe ser entendida como un acontecimiento pasivo. No es el hombre quien ha de operar la imposible tentativa de entregarse a ella mediante toda clase de renuncias. Tal muerte nunca sería la muerte del hombre viejo exigida por Cristo. El hombre viejo no puede matarse a sí mismo. No puede querer su muerte. El hombre sólo muere en Cristo, por Cristo, con Cristo. Cristo es su muerte. El hombre muere a causa de la comunión con Cristo, y sólo en ella. Al recibir la comunión con Cristo en la gracia del bautismo recibe simultáneamente su muerte3. Esta constituye la gracia que el hombre no puede fabricarse nunca. Es verdad que en ella se produce el juicio que condena al hombre viejo y su pecado, pero de este juicio sale el hombre nuevo que ha muerto al mundo y a su pecado.

Esta muerte no es la repulsa última y airada de la criatura por parte del Creador, sino la aceptación benévola de la criatura por el Creador. Esta muerte del bautismo es la muerte que nos ha sido adquirida con la gracia de la muerte de Cristo. Quien se convierte en propiedad de Cristo debe situarse bajo su cruz. Debe sufrir y morir con él. Quien recibe la comunión de Cristo debe morir la muerte del bautismo, llena de gracia. Es la cruz de Cristo la que realiza esto, esa cruz bajo la que Jesús coloca a los que le siguen. La cruz y la muerte de Cristo fueron duras y difíciles; el yugo de nuestra cruz es fácil y suave por la comunión con él. La muerte de Cristo constituye nuestra muerte única y bendita en el bautismo; nuestra cruz, a la que somos llamados, es la muerte diaria en la fuerza de la muerte de Cristo. Así el bautismo se convierte en recepción de la comunidad con la cruz de Jesucristo (Rom 6, 3s; Col 2, 12). El creyente viene a situarse bajo la cruz de Cristo.

La muerte en el bautismo es la justificación del pecado. Es preciso que el pecador muera para ser liberado de su pecado. Quien ha muerto se halla justificado del pecado (Rom 6, 7; Col 2, 20). El pecado no tiene derecho sobre los muertos, su exigencia es suprimida, anulada, por la muerte. La justificación del (απο κύρο) pecado sólo es obtenida por la muerte. El perdón de los pecados no significa que no se los vea o se los olvide; significa verdaderamente la muerte del pecador y la separación del (από αιρο) pecado. Pero el hecho de que la muerte del pecador produzca la justificación, y no la condenación, se basa únicamente en que esta muerte es sufrida en la comunión con la muerte de Cristo. El bautismo en la muerte de Cristo produce el perdón de los pecados y la justificación produce una separación completa del pecado. La comunión con la cruz, a la que Jesús ha llamado a sus discípulos, es el don de la justificación que les ha sido hecho, el don de la muerte y del perdón de los pecados. El discípulo que ha seguido a Cristo en la comunión con la cruz no ha recibido un don diferente del que ha recibido el creyente que fue bautizado según la doctrina de Pablo.

El hecho de que el bautismo, a pesar de toda la pasividad a la que obliga al hombre, nunca deba ser entendido como un proceso mecánico es subrayado por la relación entre el bautismo y el Espíritu (Mt 3, 11; Hch 10, 47; Jn 3, 5; 1 Cor 6, 11; 12, 13). El don del bautismo es el Espíritu santo. Ahora bien, el Espíritu santo es Cristo mismo habitando en los corazones de los fieles (2 Cor 3, 17; Rom 8, 9-11, 14s; Ef 3, 16s). Los bautizados son la casa en la que habita (οιχει οιχέτ) el Espíritu Santo.

El Espíritu santo nos garantiza la presencia permanente de Cristo y su comunión. Nos da un conocimiento exacto de su persona (1 Cor 2, 10), de su voluntad, nos enseña y recuerda todo lo que Cristo nos ha dicho (Jn 14, 26), nos conduce a la verdad plena (Jn 16, 13), a fin de que tengamos un conocimiento perfecto de Cristo y podamos saber lo que Dios nos da (1 Cor 2, 13; Ef 1, 9). Lo que el Espíritu santo produce en nosotros no es incertidumbre, sino seguridad y claridad. Por eso podemos marchar según el Espíritu (Gal 5, 16.18.25; Rom 8, 1.4) y avanzar con paso seguro. Jesús no ha retirado a los suyos, después de la ascensión, la medida de seguridad que tenían los discípulos mientras él se encontraba en la tierra. Con el envío del Espíritu santo al corazón de los bautizados no sólo se preservó la certeza de estos, sino que incluso se robusteció y consolidó dicha certeza por la proximidad de la comunión (Rom 8, 16; Jn 16, 12s).

Cuando Jesús llamaba a alguno al seguimiento, exigía un acto visible de obediencia. Seguir a Jesús constituía un asunto público. Lo mismo le ocurre al bautismo, que también es un acontecimiento público. Por él se entra en la Iglesia visible de Jesucristo (Gal 3, 27s; 1 Cor 12, 13). La ruptura con el mundo realizada en Cristo no puede permanecer oculta, debe manifestarse externamente por la pertenencia al culto y a la vida de la comunidad. El cristiano que se mantiene unido a la Iglesia da un paso fuera del mundo, fuera de su trabajo, de su familia, se sitúa visiblemente en la comunión con Jesucristo. Este paso lo da solo. Pero vuelve a encontrar lo que había perdido, hermanos, hermanas, casas, campos. El bautizado vive en la Iglesia visible de Jesucristo. En los dos capítulos siguientes sobre el «cuerpo de Cristo» y la «Iglesia visible» mostraremos lo que esto significa e implica.

El bautismo y su don constituyen algo único. Nadie puede ser bautizado dos veces con el bautismo de Cristo4. El carácter irrevocable y único de este acto de la gracia de Dios es lo que quiere anunciar la Carta a los hebreos en ese oscuro pasaje donde niega a los bautizados y convertidos la posibilidad de un segundo arrepentimiento (Heb 6, 4s). Quien está bautizado, ha sido hecho partícipe de la muerte de Cristo. Con ella ha recibido su condena de muerte, ha muerto. Igual que Cristo murió de una vez para siempre (Rom 6, 10) y su sacrificio no se repite, el bautizado sufre su muerte con Cristo de una vez para siempre. Ahora está muerto. El lento morir diario del cristiano es simple consecuencia de la muerte única del bautismo, igual que muere poco a poco el árbol al que se le han cortado las raíces.

En adelante es válida la frase: «Consideraos muertos al pecado» (Rom 6, 11). Los bautizados sólo se conocen ya como muertos, como hombres por cuya salvación se ha realizado todo. El cristiano vive de la repetición, en el recuerdo, de la fe en el acto de gracia de la muerte de Cristo en nosotros, pero no de la repetición real del acto de gracia de esta muerte, como si hubiese que renovarla continuamente. Vive del carácter único de la muerte de Cristo en su bautismo.

El carácter estrictamente único del bautismo ilumina con una luz significativa el problema del bautismo de los niños5. Nadie duda de que el bautismo de los niños sea auténtico bautismo, pero precisamente porque el bautismo de los niños es el bautismo irrevocable y único debe estar limitado en su uso. No constituía un signo de salud de la Iglesia el que, en los siglos II y III, muchos cristianos sólo se hiciesen bautizar a edad avanzada o en el lecho de muerte; pero al mismo tiempo, esto denota una clara visión de la naturaleza de la gracia del bautismo, que nosotros hemos perdido en gran parte. Por lo que respecta al bautismo de los niños, esto significa que este sólo puede ser administrado allí donde se puede garantizar la actualización de la fe en el acto de salvación realizado de una vez para siempre, es decir, sólo allí donde se encuentra una comunidad viva. Si esta no existe, el bautizo de los niños no sólo constituye un abuso del sacramento, sino también una ligereza reprochable en la forma de tratar la salvación del alma del niño, porque el bautismo sigue siendo irrevocable.

De igual modo, la llamada de Jesús implicaba un significado único e irrevocable para aquel al que se dirigía. Quien le seguía, moría a su pasado. Por eso, Jesús debía exigir a sus discípulos que abandonasen todo lo que poseían. Tenía que quedar completamente claro el carácter irrevocable de la decisión, al mismo tiempo que la perfección del don que recibían de su Señor. «Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la sazonará?». No se podía expresar de forma más aguda el carácter único del don de Jesús. Él les quitó la vida, pero al punto quiso prepararles una vida entera y plena, y les regaló su cruz. Este fue el don del bautismo hecho a los primeros discípulos.

NOTAS AL PIE

- La confusión entre las afirmaciones ontológicas y el testimonio que anuncia el Evangelio constituye la esencia de todo entusiasmo fanático. La frase: Cristo resucitó y está presente, entendida ontológicamente, representa la abolición de la unidad de la Escritura. Porque, en este caso, contiene una declaración sobre la forma de existir de Jesucristo diferente, por ejemplo, de la del Jesús sinóptico. El hecho de que Jesús haya resucitado y esté presente constituye una frase independiente, con un significado ontológico propio, que podría ser utilizada simultáneamente contra otras afirmaciones ontológicas. Se convierte en principio ontológico. Análogamente, por ejemplo, todo perfeccionismo fanático se ha desarrollado sobre la base de una incomprensión semejante de lo que la Escritura afirma a propósito de la santificación. Por ejemplo, la afirmación «el que está en Dios no peca», se convierte en punto de partida ontológico del pensamiento; con ello, se separa esta afirmación de la Escritura y se la eleva al rango de una verdad independiente y experi El carácter del testimonio evangélico se opone a esto totalmente. La frase: Cristo ha resucitado y está presente, entendida en sentido estricto como testimonio de la Escritura, sólo es verdad como palabra de la Escritura. A esta palabra es a la que concedo mi fe. Para mí, la única forma imaginable de acceder a esta verdad es a través de esta palabra. Pero con ella se me testimonia de idéntica forma la presencia del Cristo paulino y la del sinóptico, de modo que la cercanía a uno u otro sólo puede ser determinada por la palabra, por el testimonio de la Escritura. Naturalmente, con esto no negamos que el testimonio de Pablo se diferencia del de los sinópticos por su objeto y terminología, pero ambos son entendidos en estrecha conexión con el conjunto de la Escritura. Todo esto no constituye sólo un conocimiento apriorístico, proveniente de una noción estricta del canon, sino que cada caso aislado confirmará la exactitud de esta concepción de la Escritura. Así, habremos de mostrar a continuación cómo fue aceptado y transmitido el concepto de seguimiento en el testimonio de Pablo, dentro de una terminología diferente.

- Ya Jesús había llamado «bautismo» a su muerte y prometido a sus discípulos ese bautismo de muerte (Mc 10, 39; Lc 12, 50).

- Schlatter relaciona también 1 Cor 15, 29 con el bautismo del martirio.

- El bautismo de Juan debe ser renovado con el bautismo de Cristo (Hch 19,5).

- A los pasajes conocidos que quieren atribuir ya a la época neotestamentaria el bautismo de los niños, puede añadirse quizás 1 Jn 2, 12s. La doble sucesión: niños, padres, jóvenes, permite admitir que τέκνια (v. 12) no es una designación general de la Iglesia, sino que debe ser aplicado realmente a los niños.

Seguimos rogando a una de nuestras lectoras, llamada Rosy, nos haga el favor de enviarnos su correo electrónico. Ella nos pide una parte del libro El Precio de la Gracia, pero extraviamos involuntariamente su correo. Rosy, estamos para servirte, Dios te bendiga..

Me gustaMe gusta